Wittstock/Dosse – viel Geschichte im Herzen der Prignitz

Diesmal war mein Ziel der Nordwesten Brandenburgs – die Prignitz, eine historische Kulturlandschaft zwischen Elbe, Müritz und der Mecklenburgischen Seenplatte. Sie zählt zu den am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands und ist geprägt von weiten Feldern, Flussauen, Mooren und kleinen Dörfern mit Backsteinbauten. Die Region war schon im Mittelalter ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Berlin, Hamburg und der Ostsee. Daher gibt es dort einige sehr alte Städte – wie Wittstock.

Wittstock wurde erstmals 946 urkundlich erwähnt und gehört damit zu den ältesten Städten Brandenburgs. Im Mittelalter entwickelte es sich zu einer bedeutenden Handels- und Bischofsstadt.

Auch für Menschen, die geschichtlich nicht so interessiert sind, lohnt sich der Besuch der Stadt. Es gibt dort nämlich eine ganz besondere Ausstellung (mehr dazu am Ende meines Beitrags🦆😉). Außerdem ist Wittstock auch als Rosenstadt bekannt.

Die Tradition des Rosenanbaus geht bis zurück ins Mittelalter. Belebt wurde dies durch die Bundesgartenschau 2015, die Wittstock mit vier anderen Brandenburger Städten ausrichtete, und die Landesgartenschau 2019. Entlang der Wallanlagen um die Stadtmauer wurden Tausende von Rosenstöcken gepflanzt.

Auch vor vielen Häusern in der Altstadt sieht man Rosenstöcke.

Museum des Dreißigjährigen Krieges

Die meisten Besucher*innen kommen jedoch aus einem anderen Grund nach Wittstock: dem Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648), vor allem der Schlacht bei Wittstock (1636).

Für alle, deren Geschichtsunterricht schon länger her ist: Ursächlich für den Krieg waren religiöse Spannungen. Seit der Reformation (die mit der Veröffentlichung von 95 Thesen durch Martin Luther 1517 begann) standen sich Katholiken und Protestanten feindlich gegenüber.

Unmittelbarer Auslöser des Krieges war der Prager Fenstersturz. Am 23. Mai 1618 stellte eine Gruppe böhmischer (protestantischer) Adliger zwei kaiserliche (katholische) Statthalter sowie deren Sekretär vor ein Tribunal. Nach dem Schuldspruch warf man die drei aus dem Fenster der Prager Burg.

Dass die daraus folgende kriegerische Auseinandersetzung so lange dauerte, hing aber auch mit politischen Faktoren zusammen. Kaiser und katholische Fürsten wollten ihre Macht ausbauen, und die Großmächte Spanien, Frankreich und Schweden sahen im Krieg eine Chance, ihren Einfluss in Mitteleuropa zu stärken.

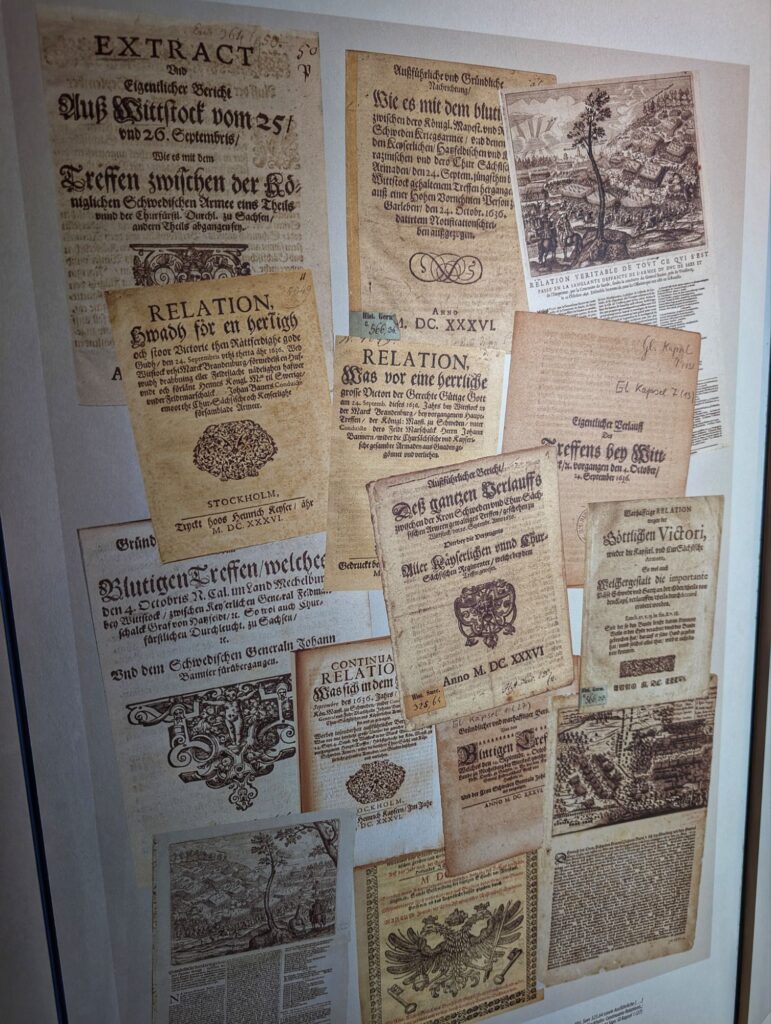

Bei Wittstock fand am 4. Oktober 1636 (nach julianischem Kalender 24. September 1636) eine wichtige Schlacht zwischen schwedischen und kaiserlich-sächsischen Truppen statt.

1630 war Schweden in den Krieg eingetreten, um protestantische Interessen zu unterstützen und seine Macht an der Ostsee zu sichern. 1636 waren sie jedoch in einer schwachen Position. Ihre schwedischen Besitzungen in Norddeutschland wurden von kaiserlichen und sächsischen Truppen bedroht.

In der entscheidenden Schlacht gelang ihnen jedoch trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit der Sieg. Das stärkte nicht nur die schwedische Position. Die protestantische Seite insgesamt erhielt neuen Auftrieb. Und der Krieg verlängerte sich um weitere zwölf Jahre…

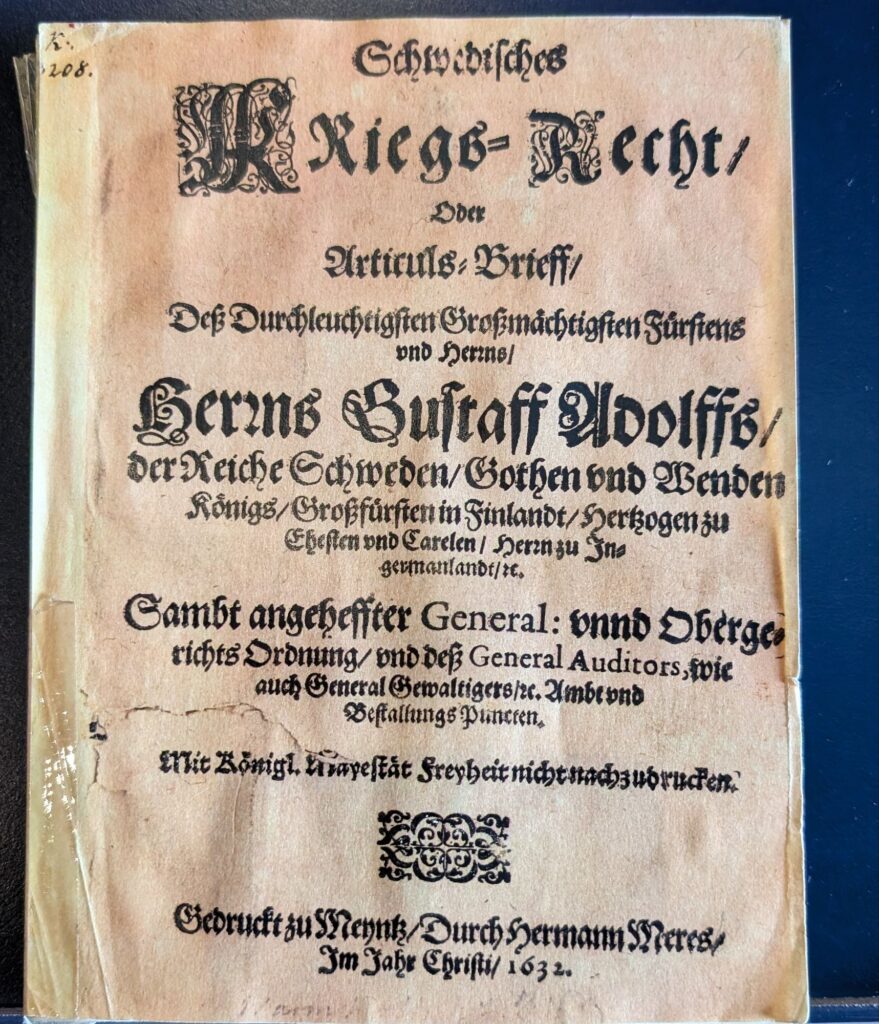

Im Museum des Dreißigjährigen Krieges, das im Turm der Alten Bischofsburg in Wittstock untergebracht ist, werden auf sieben Etagen folgende Themen angerissen:

- Mythen und Wahrheiten – Aufarbeitung weit verbreiteter Vorstellungen über den Krieg; Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen historischen Kontext

- Die Ursachen des Krieges – Analyse der politischen, religiösen und wirtschaftlichen Auslöser, die den Konflikt entfacht haben

- Lebensfreude und Lebensnot – Lebensumstände der Zivilbevölkerung: zwischen Alltag, Not und Widerstand

- Das Leben in der Armee – Blick auf die Soldaten als Handelnde, Opfer und soziales Milieu

- Technik und Mensch im Krieg – Darstellung von Waffentechnik, Ausrüstung und dem Einfluss technologischer Aspekte auf die Kriegsführung

- Die Schlacht – Schwerpunkt: die Schlacht bei Wittstock 1636 mit Hintergrundwissen, Ablauf und regionaler Bedeutung

- Der langersehnte Friede – Abschluss der Ausstellung mit den Verhandlungen und Folgen des Westfälischen Friedens von 1648

Angerissen meine ich dabei wörtlich, denn auch wenn viele Informationen vermittelt wurden, fiel es mir schwer, Gesamtzusammenhänge zu erkennen. Das mag aber auch ab meinem eher beschränkten Geschichtsinteresse liegen. Außerdem sind mir militärische Themen fremd.

Mir geht es eher um die menschlichen Folgen eines solchen Krieges. Und die waren verheerend: Die Gesamtbevölkerung im Römischen Reich Deutscher Nation verringerte sich während des Krieges von 16 Millionen auf 10 Millionen Menschen. Die meisten starben nicht durch Kampfhandlungen, sondern durch Hungersnöte und Krankheiten wie Pest und andere Seuchen. Landwirtschaftliche Flächen lagen brach; Felder wurden verwüstet. Handelswege waren unsicher, Märkte brachen ein. Belagerungen führten zu massiven Zerstörungen der Städte und Verteidigungsanlagen. Kirchen, Klöster und Adelssitze wurden geplündert oder zerstört. Gewalt gegen Zivilisten, Vergewaltigungen und Folterungen waren weit verbreitet. Religiöser Fanatismus und Aberglaube nahmen zu – auch Hexenverfolgungen.

Alte Bischofsburg

Die Alte Bischofsburg wurde ab 1244 errichtet und diente ab etwa 1271 als Residenz der Bischöfe von Havelberg – ein wichtiger politischer und geistlicher Sitz bis 1548. Danach kam sie, im Zuge der Reformation und Gebietsneuordnung, unter die Herrschaft der Mark Brandenburg und wurde zum Amtssitz und Verwaltungszentrum für das Umland.

Während des Dreißigjährigen Krieges erlitt die Burg erhebliche Schäden und verfiel im Laufe der Zeit. Erst zwischen 1995 und 1998 wurde die Anlage umfassend restauriert und rekonstruiert. Von der ursprünglichen Bischofsburg erhalten sind der Turm, in dem sich heute das Museum des Dreißigjährigen Krieges befindet, Teile der Ringmauer sowie Fundamente und mittelalterliche Kellergewölbe.

Heute ist es ein beliebter Ort für Hochzeiten. Während ich dort war, fand gerade draußen eine Hochzeit statt, und die Beschäftigten im Museum erzählten mir, dass der Trauraum beziehungsweise die Außenanlage davor praktisch jedes Wochenende ausgebucht sind.

Stadtmauer

Etwas Besonderes in Wittstock ist die fast vollständig erhaltene Stadtmauer, die nach Verleihung des Stadtrechts ab dem 13. Jahrhundert entstand. Sie ist circa 2,5 Kilometer lang und damit eine eine der längsten noch weitgehend erhaltenen Stadtmauern Deutschlands.

St.-Marien-Kirche

Als Wahrzeichen der Stadt bestimmt die St.-Marien-Kirche mit ihrem fast 65 m hohen Turm das Panorama Wittstock. Vermutlich wurde mit ihrem Bau nach der Stadtgründung um 1230 begonnen. Die Kirche musste mehrfach umfassend saniert werden (zum Beispiel nach einem Stadtbrand, dem Dreißigjährigen Krieg und einem Blitzeinschlag). Zuletzt erfolgte ab 2009 eine umfassende Sanierung des maroden Daches. Geplant ist, den Innenraum zu restaurieren. Dafür fehlt aber noch das notwendige Geld…

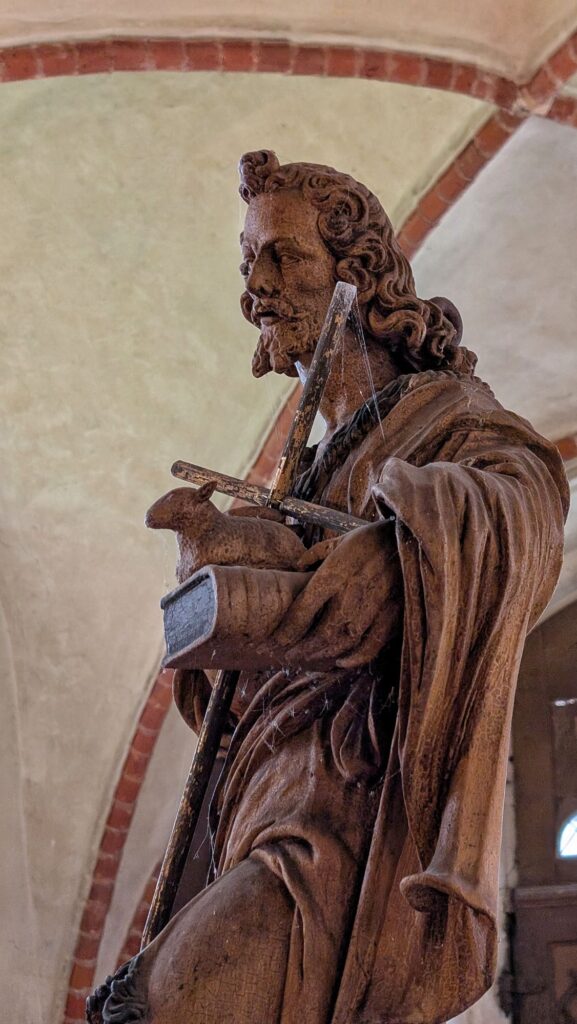

Auch wenn die Kirche eher schlicht wirkt, hat sie doch sehenswerte Ausstattungsstücke.

Ein barockes Taufbecken mit Taufaufsatz aus dem Jahr 1634. Die geschnitzte Figur ist Johannes der Täufer.

Spätgotischer Flügelaltar von Claus Berg (um 1530). Im Zentrum des geschnitzten Mittelschreins ist die Marienkrönung durch Christus und Gottvater dargestellt.

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie so ein prächtiger Altar von hinten aussieht…hier ist die Antwort…

Die „Wittstocker Madonna“ (um 1400)

Holzkanzel von 1608

Ursprünglich erhielt die Kirche Mitte des 19. Jahrhundert eine große Orgel mit neugotischem Prospekt von Carl August Buchholz. Das heutige Orgelwerk wurde 1935 von Alexander Schuke neu gebaut, wobei der historische Prospekt erhalten blieb.

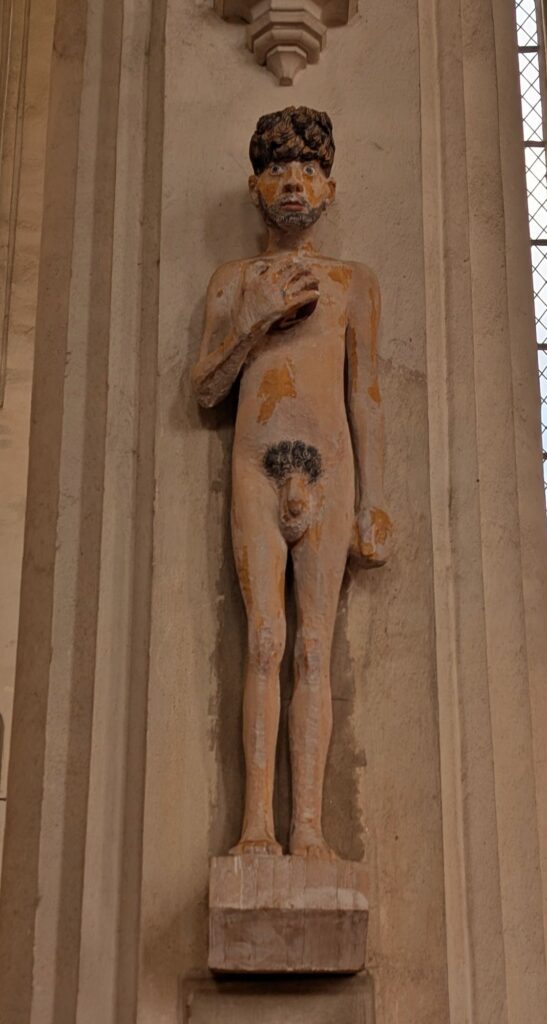

Es gibt nicht nur alte Kunst in der Kirche. Adam und Eva wurden 2018 vom Berliner Bildhauer Hans Scheib geschaffen.

Und vor der Kirche steht der „Friedensengel“, eine Edelstahl-Skulptur des mecklenburgischen Künstlers Peter Balehna. Sie wurde 1998 zur 750-Jahr-Feier der Stadt aufgestellt und erinnert an die Friedliche Revolution/Deutsche Einheit.

Rathaus

Das heutige Rathausgebäude wurde 1905/1906 gebaut.

Der Vorgängerbau reicht jedoch bis ins Mittelalter zurück. Erstmals wurde das Wittstocker Rathaus 1274 erwähnt.

Diese Terrakotta-Reliefs (um 1530) befanden sich schon am Vorgängerbau.

Eine gute Nachricht: ab jetzt keine Jahreszahlen mehr!

Denn jetzt komme ich, wie oben versprochen, zu einer Ausstellung, die zwar „kunstgeschichlich“, aber vor allem sehr unterhaltsam ist.

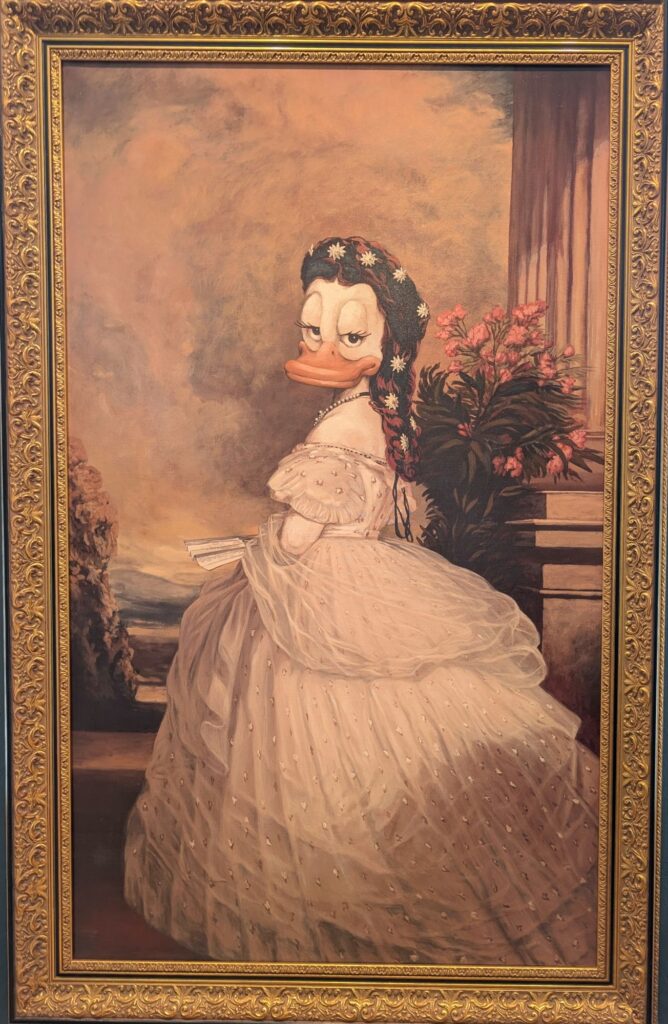

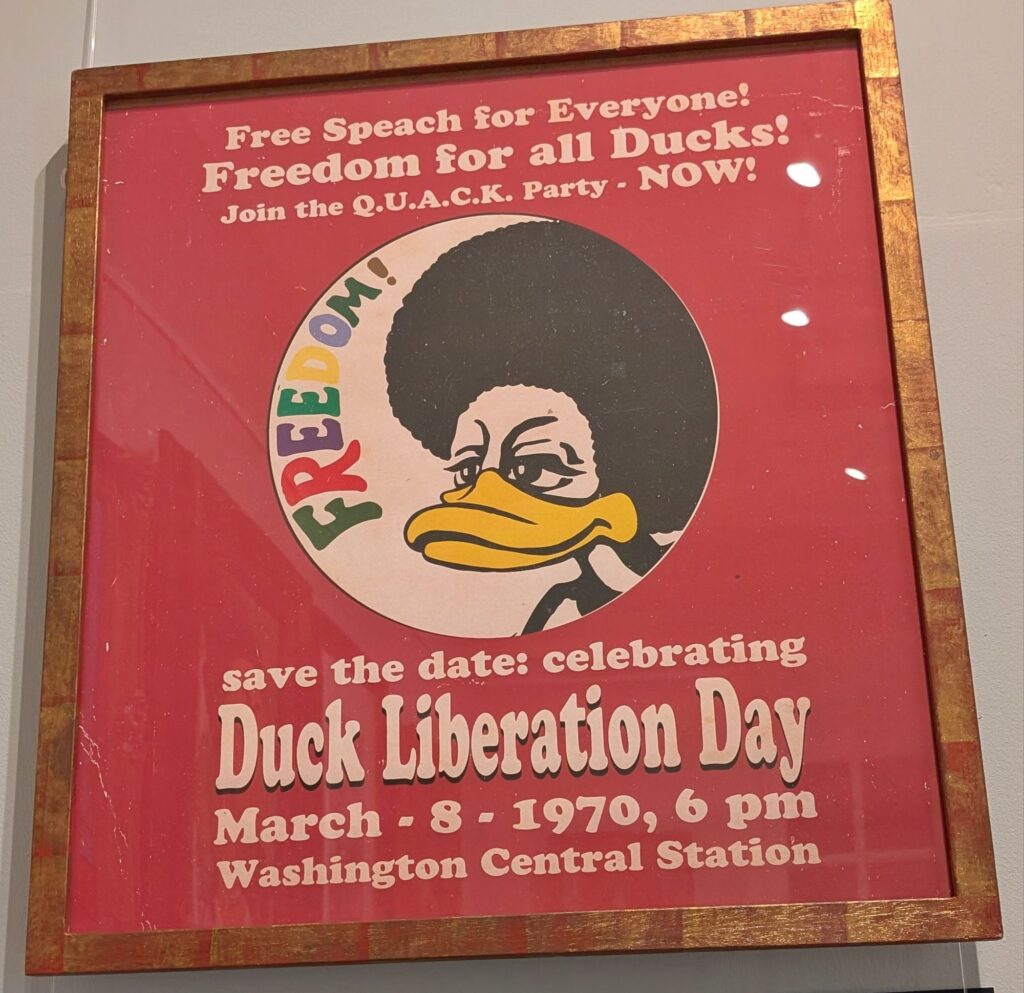

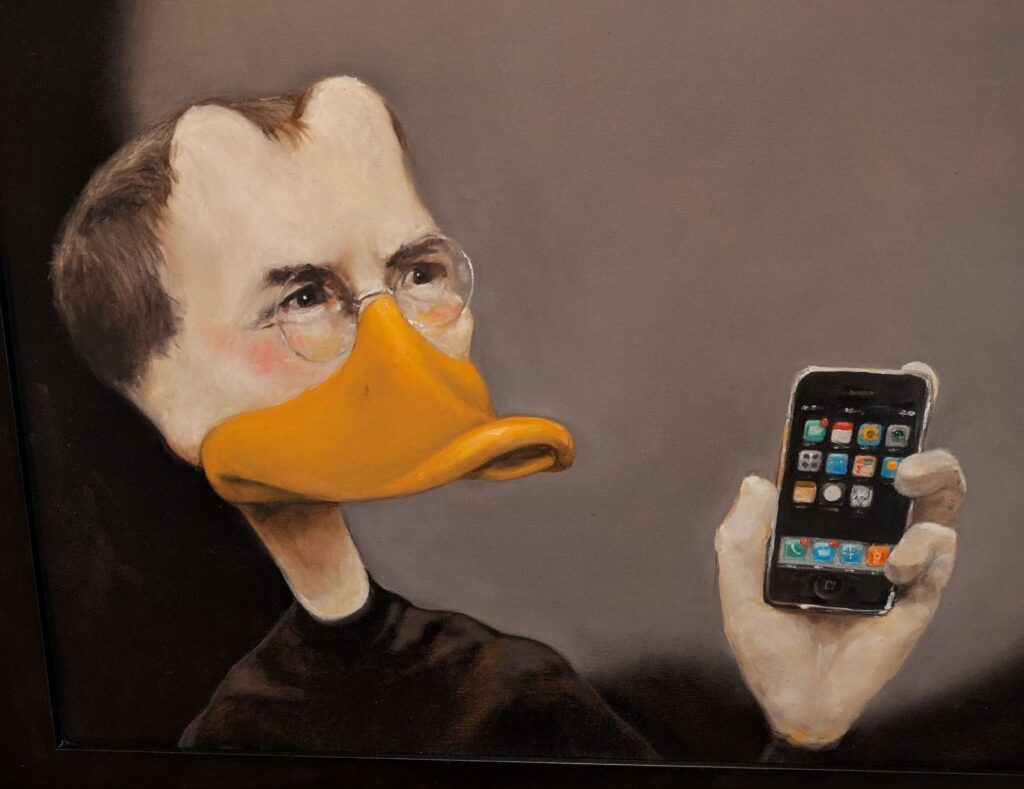

DUCKOMENTA

Das, was ich euch jetzt verrate, wird euch wahrscheinlich schockieren: Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Denn es gibt neben uns Menschen noch die Kultur der Anatiden, also der … Enten. Und die ist der menschlichen verblüffend ähnlich… Oder (Achtung Verschwörungstheorie!) wurden wir sogar jahrtausendelang getäuscht?